Thymus spec. - Thymian-Arten

Familie: Lippenblütler - Lamiaceae

Laut "Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland, 2011" gibt es weltweit 220 "Thymus"-Arten; für Deutschland werden dort 6 Arten, 6 Unterarten und einige Bastardformen beschrieben.

Sebald, Seybold, Philippi und Wörz, 1996, Bd. 5, S. 206, sprechen von über 100 Arten im eurasiatisch-nordafrikanischen Florengebiet mit Hauptverbreitungsgebiet im Mittelmeerraum. In Europa kommen 66 Arten vor, in Baden-Württemberg 5 Arten, davon 2 Arten nur adventiv.

Über diese Einteilung der Thymian-Arten besteht derzeit noch keine Einigkeit. Die Ansichten gehen weit auseinander. "Flora Helvetica" spricht z.B. von Thymus vulgaris und der Sammelart "Thymus serpyllum agg." mit 7 Kleinarten. Andererseits soll auch die Auffassung von 17-25 Arten nebst >60 Bastarden für Mitteleuropa bestehen.

Thymus vulgaris - Echter Thymian, Gewürz-Thymian

Südeuropäische Pflanze; gilt in Deutschland als in Einbürgerung befindlicher Neophyt

"Trockenpflanze"

Namen

Französisch: Thym des jardins

Italienisch: Timo maggiore

2001: "Heilpflanze des Jahres"

2006: "Arzneipflanze des Jahres" (siehe www.welterbe-klostermedizin.de)

Heilpflanze

Thymi herba, Thymiankraut, ist vom Bundesgesundheitsamt mit einer Positiv-Monographie bedacht worden:

www.heilpflanzen-welt.de/deutsche-kommission-e-monographien-liste/

Symbolisches

Die Thymiane haben bei Marianne Beuchert in "Symbolik der Pflanzen" ein eigenes kleines Kapitel /S. 315).

In Oberschwaben kommt der Gewürz-Thymian nicht als Wildpflanze vor.

Der Echte Thymian in der Fachliteratur

Schon Hildegard von Bingen (1098 - 1179) hat über die Heilwirkung des Echten Thymians geschrieben (siehe Karl Heinz Reger, "Hildegard Medizin. Die natürlichen Kräuterrezepte und Heilverfahren der hl. Hildegard von Bingen", Orbis Verlag 1998).

Der Echte Thymian hat im Lehrbuch der biologischen Heilmittel" (Bd. 11) von Gerhard Madaus (1938) ein eigenes Kapitel.

Ein Portrait des Echten Thymians findet sich auf einer Internetseite der Forschergruppe Klostermedizin, siehe www.welterbe-klostermedizin.de

Sehr umfassend informiert Gernot Katzer im Internet über den Echten Thymian, besonders auch unter dem Aspekt der Etymologie und internationalen Verwendung inkl. Rezepten: gernot-katzers-spice-pages.com

Die Forschergruppe Klostermedizin stellt den Echten Thymian imNovember 2011 als "Heilpflanze des Monats" vor,

siehe www.welterbe-klostermedizin.de

Dr. Claudia Urbanovsky beschreibt in Ihrem Buch "Der Garten der Druiden.Das geheime Kräuterwissen der keltischen Heiler" von 2008 den Echten Thymian als von den Druiden genutzte Heilpflanze.

Steffen Guido Fleischhauer hat den Echten Thymian in seine "Kleine Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen" von 2010 aufgenommen.

Roger Kalbermatten schreibt über den Echten Thymian in seinem Buch "Wesen und Signatur der Heilpflanzen. Die Gestalt als Schlüssel zur Heilkraft der Pflanzen", AT Verlag, 7. Aufl. 2011 unter den Aspekten "Glut, Zuwendung, Reinigung".

In ihrem Buch "Kuren für Körper und Seele. Organe pflegen mit Heilpflanzen" empfiehlt Ursel Bühring den Echten Thymian zur Lungenpflege (S. 120).

Claudia Ritter trägt in ihrem Buch "Heimische Nahrungspflanzen als Heilmittel. Gemüse, Früchte und Getreide - von Ackerbohne bis Zwiebel Pflanzenkunde, Heilanwendungen und Rezepte" von 2013 Wissenswertes über den Echten Thymian zusammen.

Eine Beschreibung und schöne Fotos des Echten Thymians findet man auf der italienischen Seite www.actaplantarum.org und auf der tschechischen Seite www.BioLib.cz.

Laut www.floraweb.de liegen für den Echten Thymian keine Angaben zur Nutzung durch Schmetterlinge vor.

Christian Rätsch beschreibt den Echten Thymian in seinem Buch "Heilpflanzen der Antike. Mythologie, Heilkunst und Anwendung" von 2015.

Der Echte Thymian wird im Arzneipflanzenlexikon der Kooperation Phytopharmaka ausführlich beschrieben

(siehe www. arzneipflanzenlexikon.info).

Hunnius, 1966

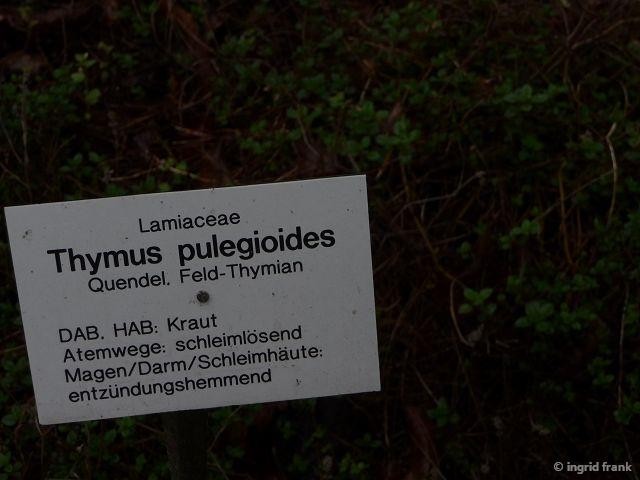

Thymus pulegioides - Arznei-Thymian, Feld-Thymian, Quendel

Auch: Thymus serpyllum ssp. chamaedrys, Thymus ovatus

Eurasiatische Pflanze

"Trockenpflanze"

Namen

Englisch: Lemon Thyme

Französisch: Thym serpolet. Thym faux pouliot

Italienisch: Timo comune, Timo serpillo

Heilpflanze

Serpylli herba, Quendelkraut, ist vom Bundesgesundheitsamt mit einer Positiv-Monographie bedacht worden:

www.heilpflanzen-welt.de/deutsche-kommission-e-monographien-liste/

Der Quendel ist in Oberschwaben häufig anzutreffen.

Quendel (Thymus serpillum)

Nicht der Pflege des Gärtners bedarf der duftende

Quendel,

der auf steiniger Höh' süße Gerüche verstreut.

So der kräftige Geist, ob spärlich werde der Lohn ihm,

nützt er doch rastlos fort, sonnt sich im himmlischen Licht.

Ludwig Bechstein (1801 - 1860), Die Blumen und das Leben

(veröffentlicht 1827 in Idunna. Jugend-Zeitung für Schule, Haus und Welt)

Bei der Gedichtsammlung "Die Blumen und das Leben" handelt es sich im ein Blumen-Alphabet. Interessant zu wissen, dass Ludwig Bechstein zunächst Apotheker war.

Der Quendel in der Kunst

Der Quendel wurde von Basilius Besler für sein 1613 veröffentliches Buch "Hortus Eystettensis", ein Dokument des berühmten Gartens von Eichstätt, nach der Natur in Kupfer gestochen (Tafel 345).

Der Quendel in der Fachliteratur

Der Quendel hat im Lehrbuch der biologischen Heilmittel" (Bd. 10) von Gerhard Madaus (1938) unter dem Namen "Serpyllum" ein eigenes Kapitel.

Sehr umfassend informiert Gernot Katzer im Internet über den Quendel, besonders auch unter dem Aspekt der Etymologie und internationalen Verwendung inkl. Rezepten: gernot-katzers-spice-pages.com

Steffen Guido Fleischhauer hat den Quendel in seine "Kleine Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen" von 2010 aufgenommen.

Christian Rätsch beschreibt den Quendel in seinem Buch "Heilpflanzen der Antike. Mythologie, Heilkunst und Anwendung" von 2015 im Kapitel "Thymian".

Der Apotheker Mannfried Pahlow beschreibt in seinem interessanten Werk "Das große Buch der Heilpflanzen. Gesund durch die Heilkräfte der Natur", 2001, Inhaltsstoffe und Wirkung des Quendels. Er lobt ihn als nebenwirkungsfreies Mittel für Lunge und Bronchien, Magen und Darm. Insbesondere empfiehlt er ihn auch als Gewürz für schwerverdauliche Speisen (S. 252).

Zahlreiche schöne Fotos und Informationen zum Quendel findet man auf der tschechischen Seite www.BioLib.cz.

Vielseitige Information und sehr schöne Bilder zum Quendel findet man, sogar in deutscher Sprache, auf der finnischen Seite www.luontoportti.com/suomi/de.

Der Quendel ist laut www.floraweb.de als Raupen-Futterpflanze für 9 Falterarten und Nektarpflanze für 31 Falterarten (darunter viele Bläulinge) von Bedeutung.

Der Quendel wird im Arzneipflanzenlexikon der Kooperation Phytopharmaka ausführlich beschrieben

(siehe www. arzneipflanzenlexikon.info).

Hunnius, 1966

Herba Serpylli DAB 6

Bestandteil von Species aromaticae DAB 6

Homöopathie: "Serpyllum" (das frische blühende Kraut)

Oleum Serpylli: Quendelöl

Anwendung als Hustenmittel, zu Kräuterbädern und -kissen

Zum Quendel habe ich bei Rothmaler, 2011, gefunden:

Blühmonate: (Juni bis) Juli bis September

Standorte:Sandtrocken- und Halbtrockenrasen, trockene bis frische Silikatmagerrasen, trockene Wiesen, Heiden, Ruderalstellen: Steinbrüche, Kiesgruben, Schotter

Häufigkeit:

Areal: submeridional/(montanes) bis temperates Europa, nur im ozeanischen Klima vorkommend (Stufe 1-4 auf der 10-stufigen pflanzengeographischen Kontinentalitätsskala). Neophyt im submeridionalen bis temperaten Amerika.

Immergrün

Spalierzwergstrauch

Insektenbestäubung: besonders Bienen

Vormännlichkeit: die Staubblätter geben den Pollen ab, bevor die Narbe der Blüte oder der Blüten des Blütenstandes) belegt werden kann, dadurch wird Fremdbestäubung erreicht

Gynodiözisch: weibliche und zwittrige Blüten auf verschiedenen Pflanzen

Windausbreitung, Ameisenausbreitung der Samen

Vergesellschaftung: wächst gern in der Klasse "Basenreiche Trocken- und Halbtrockenrasen" (K Festuco-Brometea; K Fest.-Brom.), in der Ordnung "Sandtrockenrasen" (O Festuco-Sedetalia; O Fest.-Sedet.), im Verband "Plan. bis mont. Borstgrasrasen" (V Violion caninae; V Viol. can.), in der Ordnung "Frische Wiesen und Weiden" (O Arrhenatheretalia elatioris; O Arrh.) und im Verband "Schneeheide-Kiefernwälder" (V Erico-Pinion; V Eric.-Pin).

Verwendung: Heilpflanze

Aus dem Herbarium von Dr. Wolf von Thun, Herbolzheim:

Thymus serpyllum - Sand-Thymian

Namen

Englisch: Breckland Thyme

Französisch: Thym serpolet

Italienisch: Timo selvatico o serpillo

Floraweb: Vorwarnstufe aufgrund Gefährdung wegen zurückgehender Bestände!

Der Sand-Thymian kommt in Baden-Württemberg nur in den Flugsandgebieten der nördlichen Oberrheinebene vor. Diese Vorkommen liegen außerhalb des geschlossenen Hauptareals der Pflanze im nördlichen Mittel- und Osteuropa. Die Pflanze fällt durch einen wunderbaren zitronigen Duft auf. Sie hat auf mich ganz anders gewirkt, als der quasi überall im Land vorkommende Quendel.

Der Sand-Thymian in der Fachliteratur

Laut Rita Lüder, Grundkurs der Pflanzenbestimmung, 2006, S. 49, handelt es beim Sand-Thymian um eine sogenannte „Zeigerpflanze“: es kommt vor allem auf trockenen Standorten vor und gilt als „Trockenzeiger“. Außerdem zeichnet er sich durch einen beonders aromatischen zitronigen Duft aus.

Weitere Fotos des Sand-Thymians findet man auf der tschechischen Seite www.BioLib.cz und, sogar in deutscher Sprache, auf der finnischen Seite www.luontoportti.com/suomi/de.

Der Sand-Thymian ist laut www.floraweb.de Raupenfutterpflanze für 9 Falteraarten, daunter 2 Quendel-Bläulinge.

Steffen Guido Fleischhauer hat die Thymian-Arten in seine "Kleine Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen" von 2010 aufgenommen.

Zum Sand-Thymian habe ich bei Rothmaler, 2011, gefunden:

Blühmonate: Juli-September

Standorte: Silikatfelsfluren, Sandtrockenrasen, trockene Kiefernwälder, kalkmeidend

Häufigkeit: nur in Brandenburg verbreitet, ansonsten zerstreut bis selten

Areal: temperates bis boreales Europa, nur im subozeanischen bis im ausgeglichenen Klima vorkommend (Stufe 3-5 auf der 10-stufigen pflanzengeographischen Kontinentalitätsskala).

Immergrüner Spalierzwergstrauch: niedrige Holzpflanze ( 0,02-0,20 m hoch), bei der sich die zahlreichen Zweige eng dem Boden oder dem Fels anschmiegen

Monopodiales Wachstum: Sprosssystem mit dominierender Hauptachse, die ihr Wachstum nicht einstellt

Insektenbestäubung: Haut- und Zweiflügler

Gynodiözisch: mit weiblichen und zwittrigen Blüten auf verschiedenen Pflanzen (unvollständig zweihäusig)

Vormännlichkeit: die Staubblätter geben den Pollen ab, bevor die Narbe belegt werden kann; dadurch wird Fremdbestäubung erreicht

Windausbreitung, Verdauungsausbreitung der Samen, Ameisenausbreitung?

Lichtkeimer

Zeigerwerte:

Vergesellschaftung: wächst in der Ordnung "Sandtrockenrasen" (O Festuco-Sedetalia; O Fest.-Sedet.) und in den Verbänden "Blauschwingel-Felsfluren" (V Seslerio-Festucion pallentis; V Sesl.-Fest.), "Silbergrasfluren" (V Corynephorion canescentis; V Coryneph.), "Kiefern-Trockenwälder" (V Cythiso ruthenici-Pinion sylvestris; V Cytis.-Pin.) und "Subkontinentale Moos-Kiefernwälder" (V Dicrano-Pinion; V Dicr.-Pin.).

Verwendung: Heilpflanze

15.08.2023 - NSG Sandhausener Düne, Zugmantel-Bandholz:

Herbarium von Ingrid

Herbarium von Ingrid